日本製と海外製、万年筆の違いとは?

書く文化が生んだ、美しい個性

万年筆を使う人なら、一度は気になったことがあるかもしれません。

「日本製と海外製って、どう違うんだろう?」という疑問。

パイロット、セーラー、プラチナ。

モンブラン、ペリカン、ファーバーカステル。

どのブランドにも、それぞれの深い魅力がありますよね。

そしておもしろいのは、その違いが“文化”や“言語”の違いから自然と生まれているということ。

どちらが優れているという話ではなく、

それぞれの国が大切にしてきた「書く」という行為の美学が、形になっているのだと思います。

ここでは、そんな日本製と海外製の万年筆の違いを

「書き味」「デザイン」「ペン先のこだわり」など、いくつかの視点からまとめてみました。

🇯🇵日本製万年筆

精密さと繊細さに宿る、職人技

日本の万年筆を手に取ると、まず感じるのは“精密さ”です。

ペン先の仕上げ、インクの流れ、筆圧の受け止め方。

細やかな調整が行き届いていて、どんな筆圧でも一定の線を描ける安定感があります。

特に印象的なのは、同じ「F(細字)」でも、日本製は海外製のものより細く感じること。

これは日本語の特徴によるものです。

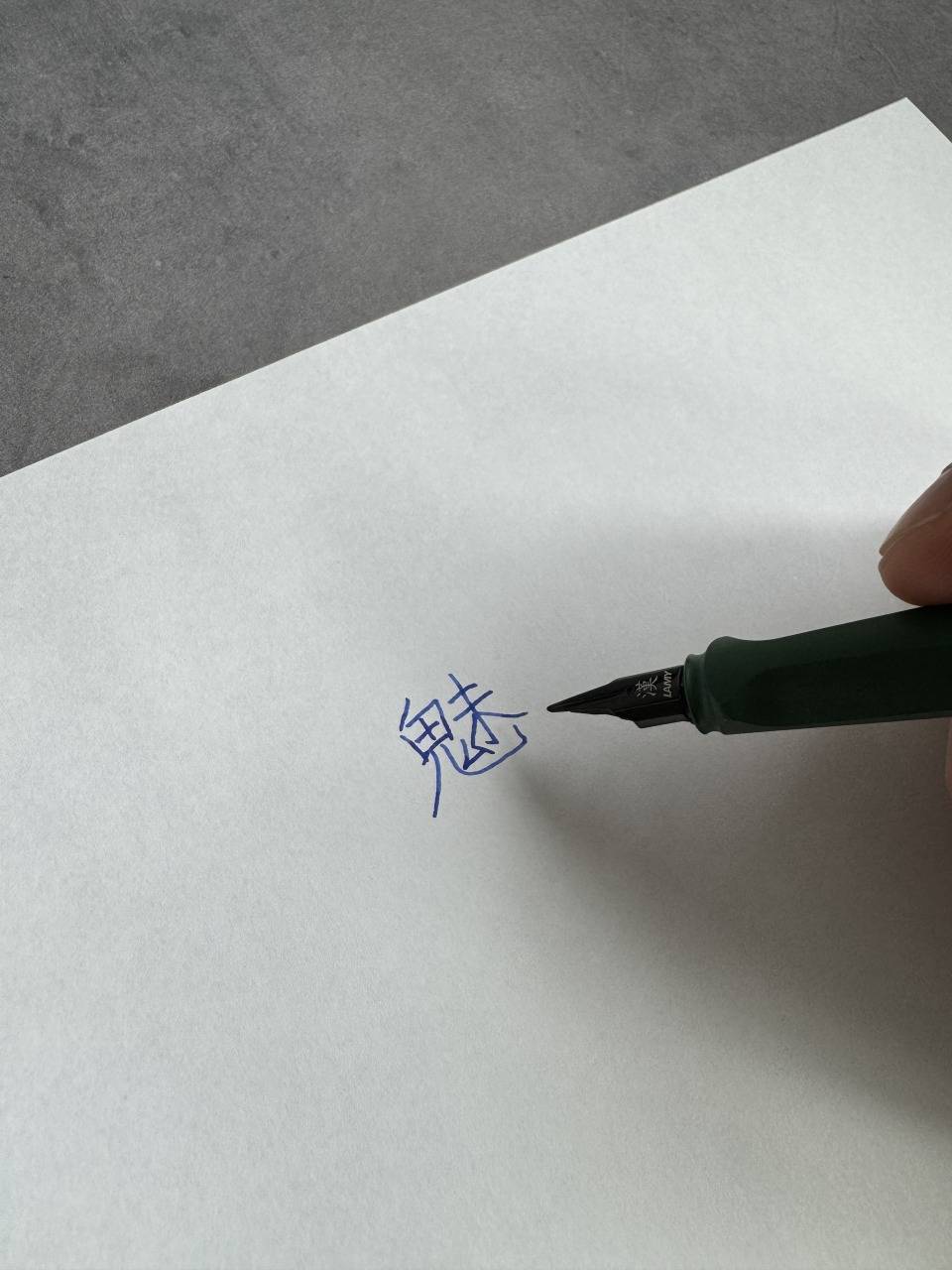

漢字には「止め・はね・はらい」があり、一画一画の動きを繊細に表現する必要があります。

だから日本の職人たちは、ペン先の角度やインクの流れまで微細に調整し、思い通りの筆跡が描けるよう設計しているのです。

しなやかにたわむペン先は、まるで筆のよう。

軽い筆圧でも“スッ、スッ”と流れるように書けて、手と紙のあいだに心地よいリズムが生まれます。

書く人の集中を妨げない静かな佇まい。

それが日本製万年筆の魅力です。

漢字のような細かい文字を書くのに適しているため、日本の万年筆はペン先がより細めに作られている傾向があります。

一方で、海外の万年筆はアルファベットを書く文化から生まれており、同じ「F(細字)」でも日本の感覚では「M(中字)」ほどの太さに感じることがあります。

この違いもまた、言葉の文化が生んだ自然な個性だと思います。

🌍海外製万年筆

感性と美意識が描く、自由な表現

一方で、海外の万年筆には、どこか“表現の自由”を感じます。

アルファベット文化では、線をつなげて書く筆記体が多く、一定の太さと滑らかさが美しく見えるように設計されています。

そのため、海外ブランドの「F」ニブでも、日本の「M」ほどの太さに感じることがあります。

これは仕様の違いというより、文字文化の違いから生まれた自然な設計の差です。

アルファベットは漢字のように細かい筆画が少ないため、そこまで細い線を必要としないんですね。

むしろ、流れるように書ける適度な太さが“美しい文字”として好まれています。

ペリカンのようにインクが“ぬらぬら”と流れるもの。

モンブランのように適度な抵抗感を残して、紙の上を“泳ぐように書ける”もの。

書き心地の豊かさは、まるでワインのようにブランドごとに個性があります。

これが万年筆の面白いところ!!

そして何より、海外の万年筆は「デザイン性」が魅力的。

モンブランのクラシックなフォルムには普遍的な美しさがあり、

グラフフォン・ファーバーカステルのようなブランドは、木や金属など異素材を組み合わせて芸術作品のように仕上げています。

直感的に「かっこいい」と感じさせる力があるのは、ヨーロッパの美意識ならではかもしれません。

デザインに宿る「美意識」の違い

🇯🇵日本製万年筆のデザイン

日本の万年筆のデザインは、どちらかというと控えめで端正です。

カスタム845や#3776のように、長く使っても飽きのこないクラシックな形。

どんな場面でも品よく馴染む、まさに“普遍”をデザインしている印象です。

一方で、日本独自の文化を取り入れたモデルもたくさんあります。

漆(うるし)や蒔絵といった伝統工芸を融合させた万年筆は、まさに「書ける美術品」。

手に取るたびに、日本の職人文化の奥深さを感じます。

海外のお客様とやり取りをさせていただいていると「日本の万年筆は本当に素晴らしいね」と言ってくださることがあります。

そう言われるたびに、なんだか誇らしい気持ちになります。

細部まで丁寧に仕上げる日本のものづくりの精神って、海を越えてもちゃんと伝わるんだなと感じる瞬間です。

🌍海外製万年筆のデザイン

海外の万年筆は、もっと“感性”で訴えかけてくるデザインが多いです。

曲線の美しさ、素材の組み合わせ、色の遊び方。

どこか遊び心があって、それでいて洗練されています。

「使う道具」でありながら「身につける美しさ」まで計算されているように感じます。

キャップを開けた瞬間に“うわ、かっこいいな”と心が動く。

その直感的な魅力こそ、海外ブランドのすごさだと思います。

例えばモンブランのような普遍的なデザイン。

時代を越えても色あせず、ひと目でそれとわかる完成された存在感があります。

ファーバーカステルのグラフフォンシリーズのように、木や金属を大胆に組み合わせながらも、全体がひとつの作品として調和しているものもあります。

ペリカンやラミーなども、どれも個性がありながら、機能とデザインが美しく融合しているのが本当に見事です。

「書くことは自己表現」

その考え方がデザインの隅々まで息づいている。

見るだけで“このペンで何を書こう”とインスピレーションが湧いてくるような、そんなエネルギーを感じます。

ペン先への情熱

日本と海外のクラフトマンシップ

🇯🇵日本は“変態的な職人魂”

ペン先(ニブ)は、万年筆の“心臓”のようなもの。

その作り込みを見ていると、それぞれの国の哲学が自然と伝わってきます。

日本の職人たちは、本当に細部までこだわるんです。

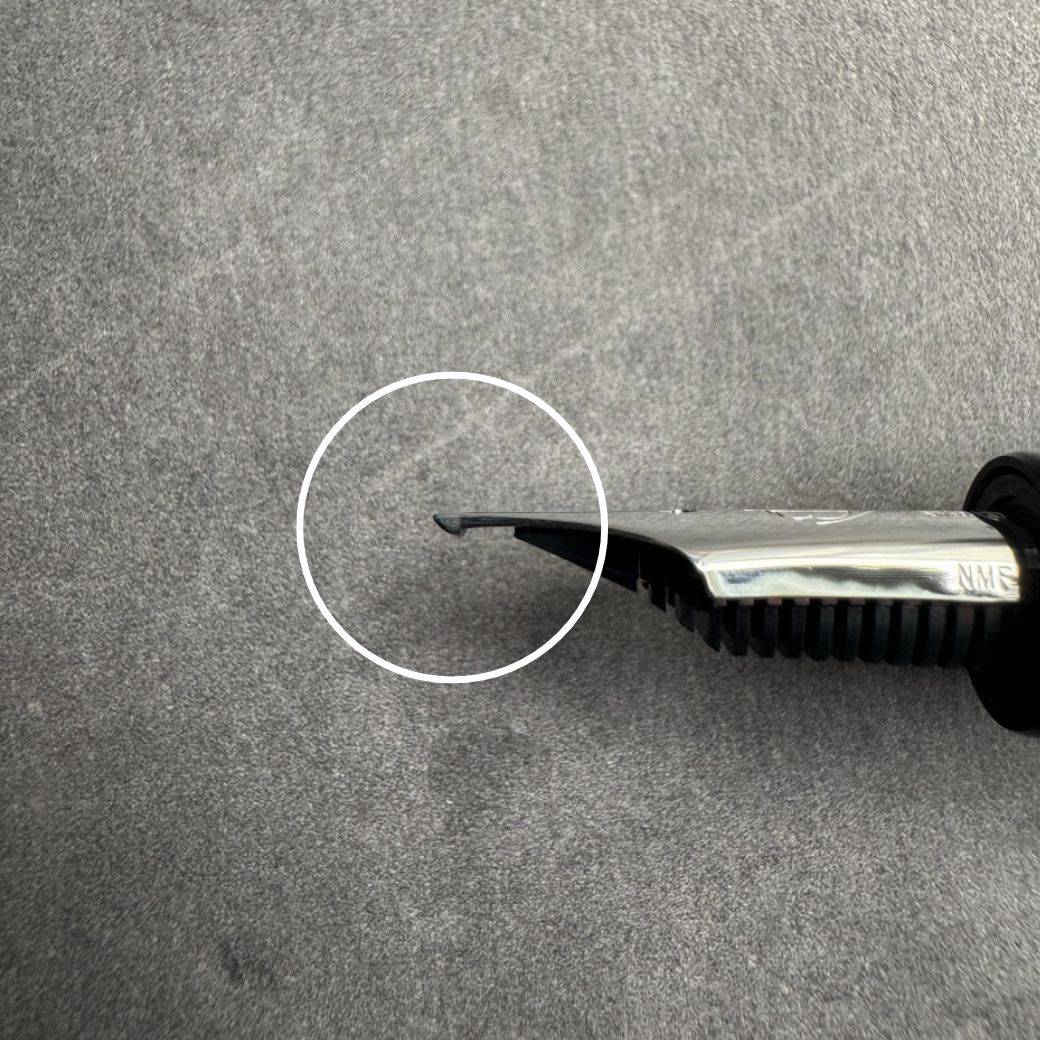

👆セーラー万年筆 長刀研ぎ

ペン先に特殊なペンポイントが付いている

セーラーの「長刀研ぎ」のように、ペンを少し寝かせたり立てたりするだけで線の太さが変わる。

まるで筆のように表情豊かな線が描けるように、一本一本のペン先を手作業で調整しています。

長刀研ぎのペン先は、先端に通常よりも大きく削り出された、特殊なペンポイントが付いています。

その丸みを帯びた形状が、角度によって接地面の広さを変え、

寝かせれば太く、立てれば細く──文字の太さを自在に操ることができます。

まるで文字を“描く”ような感覚で、

止め・はね・はらいの一つひとつに表情を持たせられる。

その独特の書き味は、まさに日本語を書くために生まれた設計だと感じます。

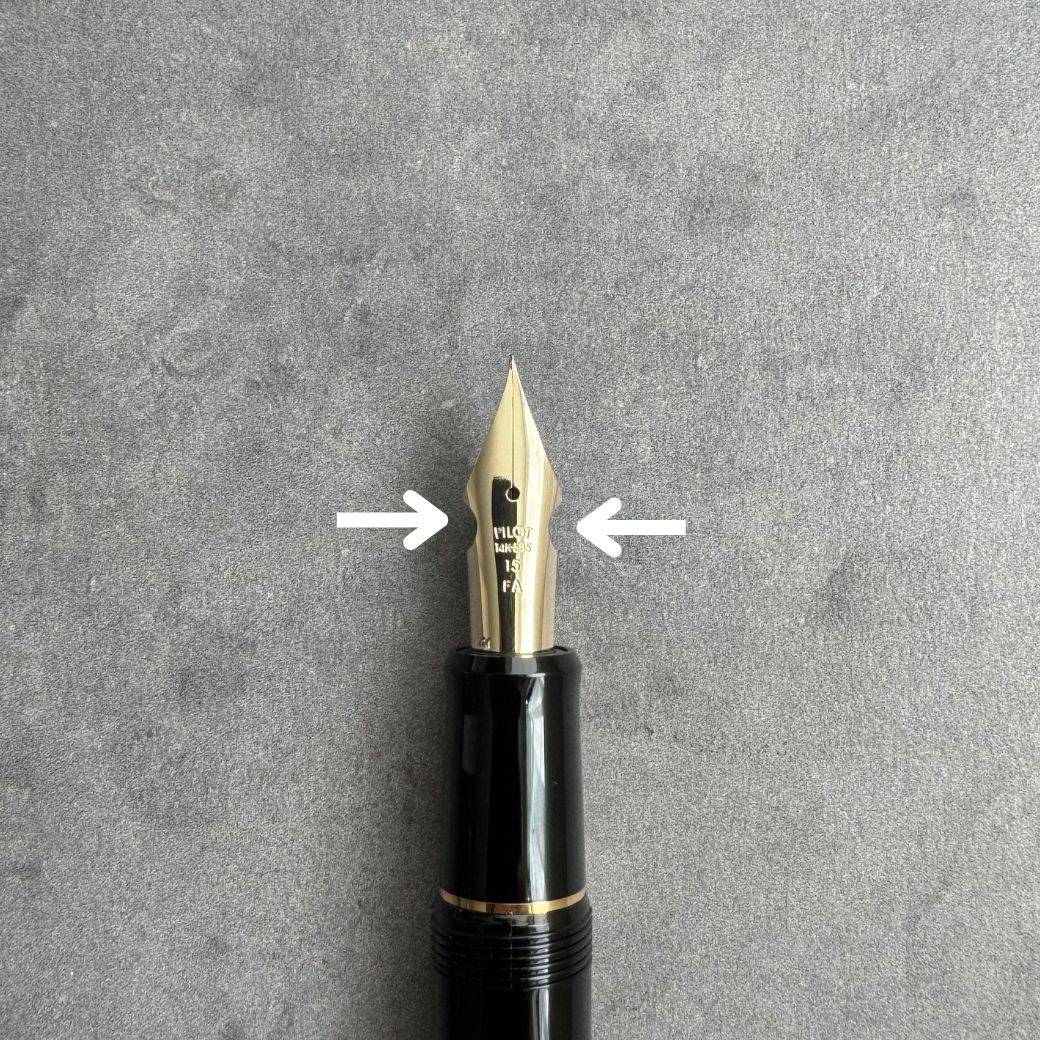

これとは別に、パイロットの「フォルカンニブ」もそうです。

両端をカットした独特の形で、しなやかさと弾力を絶妙に両立させていて、まるで毛筆のような書き心地です。

こうした特殊なペン先を、ここまで精密に仕上げられるのは、職人の長年の経験と、研磨技術の積み重ねがあってこそ。

書く人の筆圧や癖、紙の上での角度の癖まで想定して作り込まれている点に、日本の万年筆づくりの“魂”を感じます。

ほんとうに、いい意味で「変態」なんですよね(笑)

“書く”という行為をここまで徹底的に追求するのかと。

でもその“変態さ”こそが、日本の万年筆を世界に誇れる存在にしている気がします。

🌍海外は感性の芸術家

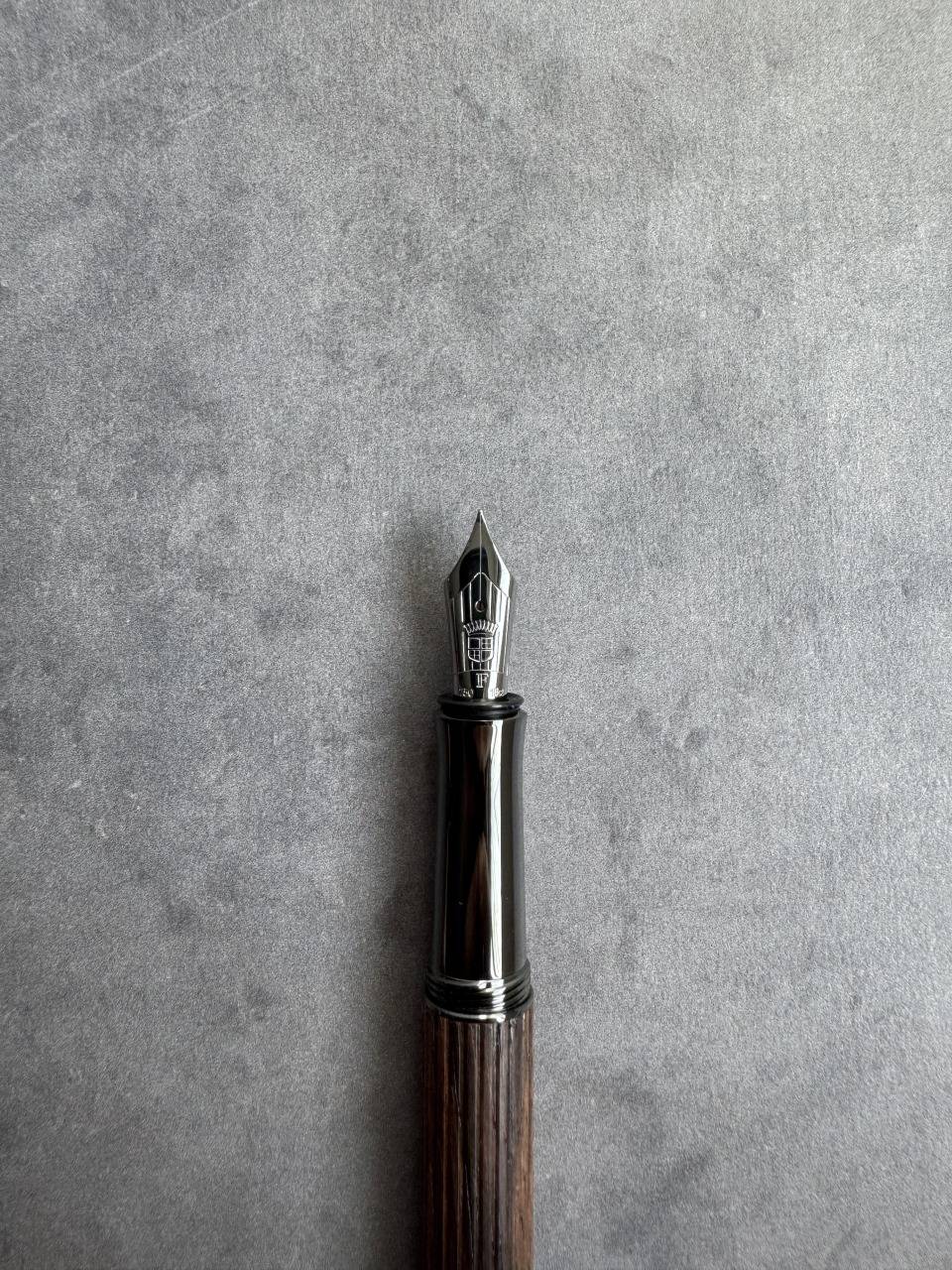

一方で、海外ブランドのペン先にも、また違った美しさがあります。

たとえばペリカンのペン先。

たとえばペリカンのペン先。

スチールとゴールドを組み合わせて、強さの中にしなやかさを持たせています。

羽を広げたペリカンの刻印も印象的で、見るだけでブランドの誇りと伝統が感じられる。

紙の上を滑るように、インクが“ぬらっ”と流れていくあの感覚。

まさにヨーロッパの筆記文化そのものを感じさせます。

モンブランのペン先もまた特別なんですよね。

柔らかさの中に芯があり、書くたびに「これが万年筆だ」と納得させられるような存在感。

そのペン先に刻まれた雪の結晶のようなロゴも、ただの装飾ではなく、ブランドの哲学を象徴しているように感じます。

筆圧をかけなくてもスッとインクが追従して、紙の上で思考が自然に流れていく。

そんな心地よさがあります。

海外のペン先は、ただ“書きやすい”だけではなく、“持つ喜び”や“使う高揚感”まで含めてデザインされているように思います。

金属の輝き、エンブレムの造形、全体のバランス。

どれを取っても、「筆記具」という枠を超えて、ひとつの作品として完成されています。

日本の職人が“書き味”を突き詰める変態なら、

海外の職人はまさに“感性の芸術家”。

理屈ではなく、美しさと直感で人の心を動かす天才です。

彼らは、文字を書くという行為を“文化”として表現しているように感じます。

方向性は違っても、どちらにも共通しているのは、

「自分たちの手で、最高の一本を作りたい」という情熱。

そしてその情熱は、国を越えて、万年筆を愛する人の心を動かしてくれる。

だからこそ、どちらの万年筆も、手にした瞬間に特別な気持ちにさせてくれるんですよね。

それが、万年筆の素敵なところだと思います。

書き心地の違い

これは一概には言えませんが、日本製と海外製では、やっぱり“書き心地”にも違いを感じます。

日本の万年筆は、ペン先のコントロールがとても繊細で、軽い力でもスッとインクが出てくれる。

紙の上を滑るというより、吸い付くように動く感覚に近いです。

漢字を書く文化なので、止め・はね・はらいといった細かい動きを綺麗に表現できるのが魅力でもあります。

静かに書けて、字のひとつひとつを丁寧に整えたくなるような。

そんな穏やかさがあります。

一方で、海外の万年筆はもう少し“流れ”を大切にしている印象です。

これは、アルファベットを書く文化だからなのかなと思います。

文字をつなげて書く筆記体では、ある程度の太さと滑らかさがあったほうが美しく見える。

だからこそ、海外のペンは“線の流れ”や“リズム”を重視して設計されている気がします。

インクがたっぷりと出て、線が伸びやかに続いていく。

ペンを走らせるたびに、思考がそのまま紙の上に流れ出していくような感覚。

書いていて、ちょっとワクワクするんですよね。

どちらが良いという話ではなくて、

日本の万年筆には「繊細さ」があって、

海外の万年筆には「自由さ」がある。

朝の静かな時間には、セーラーの長刀研ぎで止め・はね・はらいを意識しながら、ゆっくりと文字を整えていく時間が心地いいです。

一方で、夜に気持ちを解放したいときは、モンブラン149を手に取って、インクが“ぬらっ”と流れて、思考がそのまま紙の上に広がっていく。

そんな感覚がたまらないんですよね。

その日の気分でペンを選ぶ。

それだけで、書く時間がちょっと特別になる。

ペンを選ぶ時間・書く時間も楽しめるのも、万年筆の面白さだと思います。

国が違っても、書く想いは同じ

日本と海外。

万年筆の違いを知るというのは、

その国が大切にしてきた「書く文化」を知ることでもあります。

どの国のペンにも、それぞれの想いと哲学が宿っていて、形や書き味が違っても、根っこにあるのは同じ。

それは、“書くことを愛する心”です。

日本の職人は、ミクロン単位で書き味を追いかける。

海外の職人は、感性と美しさで人の心を動かす。

アプローチは違っても、どちらも「自分たちの手で、最高の一本を作りたい」という情熱にあふれています。

そして、その情熱は、国を越えて僕たちの心を動かしてくれる。

使うたびに、「やっぱり万年筆っていいな」と思わせてくれるんですよね。

僕は、そんな万年筆が大好きです。

ときには「この万年筆を買ったら、給料日まで節約生活だな…」なんて思いながらも(笑)、

それでも手に入れた瞬間に心が満たされる。

そんな“ちょっと無茶してでも欲しくなる存在”って、やっぱり特別だなと思います。

書く人の想いが詰まっていて、手にするたびに気持ちが整う。

だからこそ、万年筆を愛する人に喜んでもらえるような商品やコンテンツを、これからも届けていきたいと思っています。

そして、まだ万年筆に触れたことがない人にも、その魅力が少しでも伝わって、興味を持ってもらえたら嬉しいです。

一本のペンが、誰かの“書く時間”をちょっと楽しくする。

そんなきっかけを、これからも作っていけたらと思います。